В анонимном журналистском материале «Артгида» про музейные программы инклюзии людей, имеющих опыт переезда (далее я буду пользоваться аббревиатурами

л. и. о. п./б. или п. и. о. п./б. — люди, имеющие опыт переезда/бегства; посетител_ьницы, имеющие опыт переезда/бегства), — «

Музей как место встречи» — я ожидал, что группа анонимных автор_ок приведёт примеры, когда российские музеи пытались заинтересовать

п. и. о. п./б., придумать выставки, которые могли бы

у п. и. о. п./б. вызвать повышенный интерес, а потом промоутировать эти выставки в интернет-среде и в сообществах

л. и. о. п./б. Но ничего такого, музеи просто чуточку помогали небольшим тематическим организациям приводить

л. и. о. п./б. в свои стены.

Самое простое, что можно придумать для вовлечения

л. и. о. п./б. — это устраивать выставки художни_ц из тех краёв, откуда родом сами

л. и. о. п./б. Для Москвы это, конечно, в первую очередь выставки художни_ц из Центральной Азии. Не брать всех общим винегретом, а делать либо групповые выставки художни_ц из пары стран, либо персоналки художни_ц, которые связаны одновременно с двумя какими-нибудь странами. Также годятся парные персоналки, где представлять как_ую-нибудь центральноазиатск_ую художни_цу через сопоставление с како_й-нибудь художни_цей из другого региона (из России, из Европы, из Магриба, из Индии и так далее). Делать выставки внецентральноазиатских художников, которые получили грант для длительное (полгода и больше) пребывание в Центральной Азии и за это время хорошо познакомились с местным художественным сообществом или близкими им общественными инициативами.

Что касается выставок с фокусом на какую-то одну страну, то тут можно вспомнить выставочную политику галереи «Триумф». Азербайджан у них точно был. Отдельных выставок художников из какой-нибудь страны Центральной Азии я не помню (и мне неохота копаться у них на сайте и проверять, простите). Во время таких выставок желательно устраивать двуязычные творческие вечера художни_ц, а также кинопоказы с обсуждениями (см.

квазипрожект № 484).

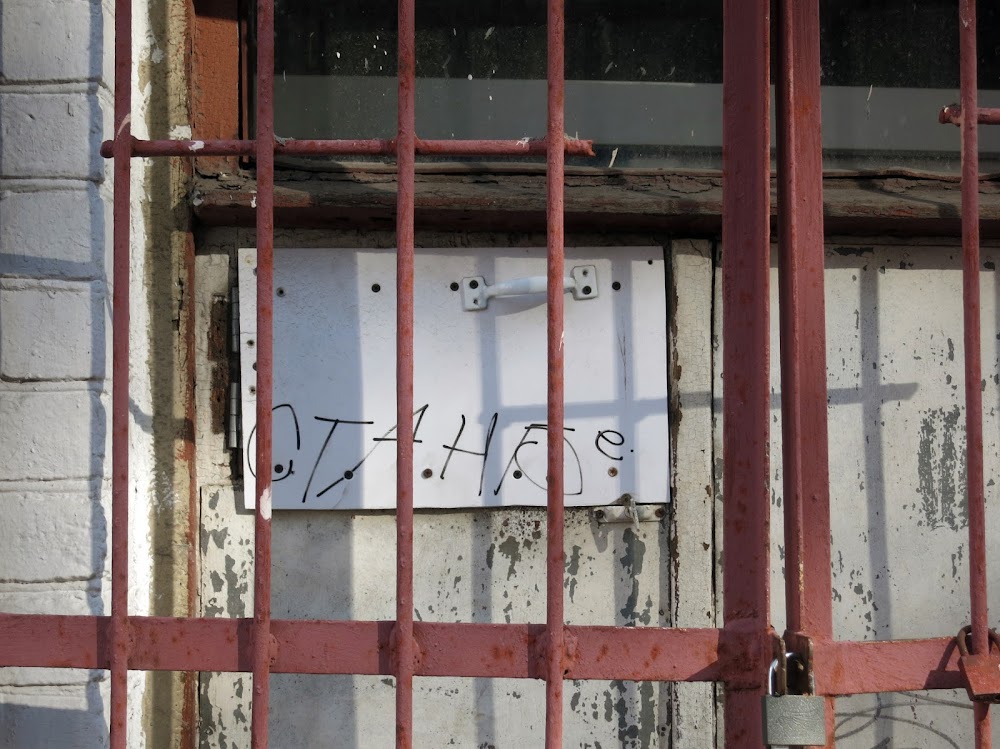

Группа анонимных автор_ок уделила большое внимание в статье тому, что

л. и. о. п./б. боятся заходить внутрь музеев и (ошибочно) полагают, что музеи предназначены для совсем других классов общества. На это музей может ответить тем, что часть работ, относящихся к выставке, ориентированной

на п. и. о. п./б., разместит снаружи: перед входом в музей, на площади или хотя бы на своём фасаде. Тогда

л. и. о. п./б. получат круглосуточный и свободный доступ хотя бы к части выставки, и, возможно, это побудит их зайти внутрь музея.

( Тут как раз и можно вспомнить Ербосына Мельдибекова )Ранее:

Генеральная репетиция. Мои ответы для опросника Вали ФетисоваНедостающие метки: #inclusion, #triumph